前回の続きです。

今回は、ムーンライトの物語の構造を前回の3つのキーワードと絡めながら、解説をしていくと共に、

- なぜフアンはリトルに優しかったのか?

- なぜ母親はリトルに冷たくしたのか?

- なぜシャロンはひとりで闘いを挑んのか?

について、キューバ移民の歴史を踏まえながら解説していきたいと思います。

物語の骨格

まず映画の本質をとらえるために、一度、映画ムーンライトの物語の骨格を『思い切り』削りだして抽象化してみましょう。

・異形の子は周囲から拒絶され、傷つきながらも成長し、やがて共同体からはぐれていく。

・しかし時を経て、拒絶した人々と再会し関係性を回復していく中で、彼自身もつかの間の安らぎを得る。

『黒人のLGBTによる恋愛』という一種『現代的な要素』を除けば、実は意外なほどにムーンライトという物語は『みにくいアヒルの子』と類似していることに気づくでしょう。

アヒルの群の中で、他のアヒルと異なった姿のひなが生まれた。

アヒルの親は、七面鳥のひなかもしれないと思う。

周りのアヒルから、あまりに辛く当たられることに耐えられなくなったひな鳥は家族の元から逃げ出すが、他の群れでもやはり醜いといじめられながら一冬を過ごす。

生きることに疲れ切ったひな鳥は、殺してもらおうと白鳥の住む水地に行く。

しかし、いつの間にか大人になっていたひな鳥はそこで初めて、自分はアヒルではなく美しい白鳥であったことに気付く。

美しく実に繊細で胸に迫る恋愛描写がありつつも、ムーンライトの物語の骨格はあくまで『集団から排斥された異形の子の生涯』とでも言うべきものなわけです。

※一応誤解のないように以下2点は強調しておきたいと思います。

- 僕自身はLGBTという要素を『異形』だと全く思っていません。(詳しくは前回記事を参照ください)

- 似ている話があるから『パクリだ!』とか言いたいわけではなく、あくまでその作品の独自性を味わうために物語の骨格レベルから分析を試みているというだけです。

さて、ではこのような物語の骨格の中で、ムーンライトという物語はどのような独自性を表現しようとしているのでしょうか?

物語の骨格とムーンライトの構造との関係

それでは次に物語の構造を大きく分解していきましょう。

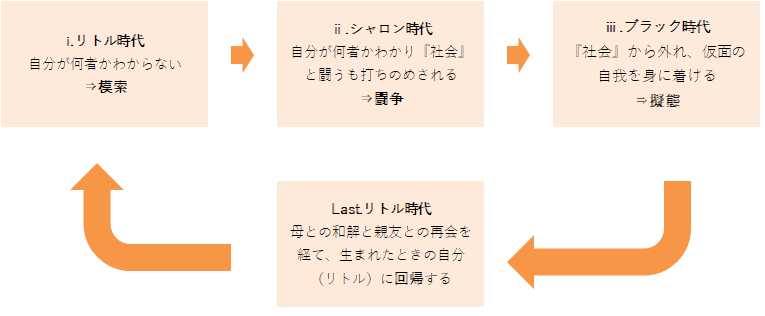

するとこの物語が、

- ⅰ.リトル

- ⅱ.シャロン(シャイロン)

- ⅲ.ブラック

の3部に分割構成されていることがわかります。

各パートを俯瞰してみましょう。

ⅰ.自分が何者であるかを知らない『リトル(おさなご)』が,

↓

ⅱ.『シャロン(=自分自身)』としての自我と尊厳を確立しようとマジョリティに闘いを挑むものの潰され、

↓

ⅲ.ステレオタイプな黒人像(=ブラック)に擬態して生きるさまが描かれる。

↓

Last.しかし、母とケヴィンとの和解を通じ、リトル(=生まれたままの魂)へと回帰するラストショットで終わる。

この時リトルは、黒でも白でも黄色でもなく、月明かりのブルーに染まった姿で映される

という構造になっています。

いわば、ムーンライトという物語は、自我の模索 ⇒ 闘争と敗北 ⇒ 擬態 ⇒ 回帰 という姿が、3部構成+ラストショットによってぐるりと回帰する、円環構造として表現されているわけです。

この円環構造の中での、各時代のシャロンの呼び名こそが、その瞬間のシャロンのアイデンティティを表現している。

そのような構造になっているわけです。

次にこの構図をもとに超重要なポジションを担いながらもほとんど物語上深掘りされなかった『フアン』と『母(ポーラ)』について、各々考察をしたいと思います。

なぜフアンはリトルに優しくしたのか?

リトル編、シャロンはその性的指向の片りんによりコミュニティから排斥されています。

彼は周囲に自分自身のロールモデルとなる大人を見出すこともできず、深い孤独の中にいる。

そんな中出会ったフアンはリトルに大変に親切に接します。

なぜでしょうか?

それはフアン自身が『キューバ出身 かつ 黒人』という、ダブルマイノリティであったから、と推察されます。

このことを理解するために、少しだけキューバとアメリカの歴史について簡単に触れておきたいと思います。

キューバとアメリカ、マイアミの歴史

キューバとアメリカの関係の変化

まず地理的な話をしておくと、ムーンライトの舞台になったフロリダ州・マイアミは、海を挟んだすぐ先がキューバであるという土地です。

元々アメリカとキューバとは1898年のキューバ独立以来、非常に友好的な関係を築いていました。

多数の企業が置かれ、『アメリカの裏庭』として発展します。

しかし、1952年、クーデターによって政権の座についたバティスタ大統領は、米国企業と癒着し、その結果横領がはびこり、政治は加速度的に腐敗していきます。

米国企業と政府の一部だけがどんどんと私腹をこやす中、マフィアは暗躍し、キューバの治安は非常に悪化していくことになります。

この悪政に対抗する形で『あの』、カストロとチェ・ゲバラが革命を起こし、キューバはカストロ政権へと移行するわけです。

その後、カストロは腐敗の温床となった米国企業の資産を没収。

当然米国企業は撤退し関係は悪化します。

キューバの共産主義化を恐れたアメリカは反カストロ政権組織を支援。

後に経済封鎖へと踏み切ります。

当時のキューバは共産主義国家ではなかったのですが、この時支援を申し出たソ連と蜜月関係となり、以降キューバとアメリカの対立関係は決定的なものとなってしまいます。

その後、アメリカは共産国家化したキューバの弱体化を狙い、キューバからの亡命は特別に『ゆるい』条件で認める法律を通します。

(つい最近なくなりましたが、ようはどんどん俺んところ来いよ!的政策を打ち出してきたわけです)

そして、アメリカへのキューバ移民(亡命)の歴史がはじまります。

キューバ移民の歴史

キューバ移民の歴史は大きく3つにわけることができます。

まず第一陣。

カストロによる革命によって資産没収の危機に直面した『白人富裕層』が、まずアメリカへの亡命を開始します。

1959-1973年の間に移民したこの『白人富裕層』が、実はキューバ移民としては最大の45万人規模のものでした。

そして、彼ら富裕層が定住したのが物語の舞台でもある『マイアミ』でした。

彼らは高い教育を受けており、アメリカにも比較的早く順応し、経済界にも少なくない影響力を持つようになりました。

アメリカ側も彼ら『白人富裕層』を暖かく迎え入れます。

その後の1980年が第二陣です。

カストロは在米キューバ人に対して、本国の人間を迎えに来てもらえるならもう一緒に出て行って良いよ、と布告します。

この時に移民したのが12万人程度と言われています。

彼ら第二陣のキューバ移民たちは当初、白人富裕層のイメージの良さからアメリカでも歓迎されます。

しかし、亡命元であるキューバのカストロによってなされた『亡命者たちは皆犯罪者だ』的声明に加えて、実際に第二陣となる彼らの身なりが悪かったことから、米国内での評価は急落します。

そして徐々に風当りの強い対応を受けるようになります。

第二陣の彼らはやがて『共産主義の地から自由を求めてやってきた白人富裕層』ではなく、『経済困窮者移民』と見なされるようになります。

だけでなく、さらには『むしろ共産国家からのスパイじゃね?』という扱いを受けるようになっていきます。

その後の1994年が第三陣です。

キューバが深刻な経済危機に見舞われると、キューバから『イカダ』にのって、まさに『経済移民』として亡命するもの達が現れます。

これが第三陣です。

彼らの大部分はヒスパニックであり、もちろん白人富裕層ではありません。

つまり、キューバ移民と一口にいっても、第一陣の『白人富裕層』の亡命から、ヒスパニックの『経済移民』にまでその内実は様々であったわけです。

(ちなみにこの映画にはほぼ白人が登場しませんが、唯一親友ケヴィンが中学時代にぶん殴られる役で白人が登場しています。おそらくはこの殴られた白人の彼のルーツはキューバ系ではないか、と思われます。)

さらにキューバ移民といっても、その中には、

『キューバ生まれの移民』もいれば、親がキューバ移民である『アメリカで生まれの『キューバ系アメリカ人』』もいるわけです。

さらには、移民当時に親に連れられてやってきた子ども達のように、『キューバ人と自己を規定するにはキューバの記憶が薄く、かといってアメリカ人というにはすでに成長しはじめてしまってい』人々も、また存在していたわけです。

マイアミのキューバコミュニティと『フアン』の生き様

先に見たように、キューバ移民といっても、一括りにはできない背景があることをお話しましたが、では、肝心の(我らが)『フアン』はどのような立場にいたのでしょうか?

これは僕の想像でしかありませんが、

・黒人である

・40代前半~半ば

を、鑑みるに、『白人富裕層』の移民でないことは確実です。

恐らくは、フアンは1980年代の第二陣の移民の時に、『経済移民』として『幼い頃(リトル)』に、マイアミへとやってきたと考えると年齢的にはぴたりと符合します。

(1980年に6歳程度で移民してきて、2016年に40歳前後となる世代)

マイアミは黒人しかいない場所ではない

映画では黒人コミュニティしか画面に写らないため(白人が映るのはほんの一瞬で、人数も数えた限り4~5名だけ)、マイアミという土地があたかも黒人しかいないように見えますが、実際の人口比率としては実は『白人』が最も多い土地です。

非白人:白人比率でみると、約7割が白人なのです。

そして3割の非白人の中にはヒスパニックやアジア系がいることを考慮すると、黒人は完全なる少数派なのです。

ムーンライトを通してだけ観ていると実感がわかないですが、マイアミという土地は実際には白人社会の中で、黒人が『身を寄せ合って』生きている場所なわけです。

そんな中、キューバ移民という括りでみると、キューバ移民は先にも述べたとおり、裕福な白人またはヒスパニック系で占められており、フアンのような『黒人 かつ キューバ移民』というのは、相当に所属できる場所がなかったことが想像されます。

(恐らく)フアンは7~8歳の時に、『自分が何者か』ということに迷いを抱かざるを得なかったことでしょう。

フアンがリトルに優しくした理由は、フアンもリトル同様、『リトル時代』にダブルマイノリティとして生きざるを得なかった背景があったからと想像されます。

もちろんこれはあくまで想像であり、仮説にすぎません。

しかし、キューバの歴史やマイアミの人口動態を知るにつれ、フアンという人間の生きてきた世界のキツサが『ヒシヒシ』と感じられないでしょうか?

そんな中、おそらくフアン自身も、幼いころにロールモデル(生き方のお手本)を上手く見つけることができず、生きるために犯罪行為に手を染めざるを得なくなったのでしょう。

フアンにとってそれは余地のない選択だった。

しかしそれが間違っていることを自分でも知っている。

だからこそ、フアンはリトルに優しくしつつも、ポーラ(母親)の罵声(お前は間違っている)に反論することができない。

(このシーンは本当に哀しい。自分が間違っていることを知りつつ、優しくしないわけにはいかない。けれど理解されることは決してない。そんなシーンです。)

フアンはリトルに『自分のことは自分で決めるんだ』と伝え、海での泳ぎ(=世間の荒波の越え方)を教えます。

あのマイアミの土地で、「大人が大人としてリトルに生き方を伝えようとしたのは、犯罪者のフアンしかいなかった」のです。

だからこそ、リトルは唯一のロールモデルであったフアンをトレースするように

- 車のダッシュボードに王冠を置き、

- 同じ職業につき

- 同じような黒い帽子を被り、

- 同じように筋肉をみにまとったり

するわけです。

『本来は悪人でなかったはずの人間』を通じて『犯罪者が再生産される仕組』が表現されるあたりに、この作品の言い知れぬ哀しみがあると僕は思います。

ポーラが物語上果たした役割

次に母親ポーラです。

ムーンライトの物語的本質は『みにくいアヒルの子』に似ている点は当記事序盤で指摘をしましたが、このことを念頭において、母親ポーラのことを眺めてみましょう。

母親は、登場当初は決して悪い母親とは言い切れません。

リトルのことを心配もしている。

テレビはダメ、勉強をしなさい、と教育熱心にも思える。

登場シーンを観る限り、昼間の仕事についているようにも見える。

しかし、片親でリトルを育てる経済的困難と、リトルが恐らくはゲイであるだろうという直感とが彼女の精神のバランスを崩していきます。

生活のために身体を売り、悪い男にひっかかり、クスリを覚え、貧困は増し、やがてテレビを売り、家財は消え、ガスは止まり、公的支援住宅へと引っ越さざるを得なっていくシーンがわずかな映像の中で示唆されます。

彼女はシャロン編でシャロンを抱きしめもします。

(マイオンリーと何度もつぶやき、微笑みながらシャロンを抱きしめる)

彼女はシャロンを愛していなかったわけではなかった。

しかし、母親はただの一度も『今のあなたを愛しているよ』と言うことはありません。

言い換えれば彼女にとってシャロンは『愛してはいるけれど、理解はできないし、認めたくない存在』だったわけです。

『愛しているけれど、お前じゃない方がいい』

(このあたりの親子関係の在り方はLGBTに限らず普遍的な人間の痛みではないかと僕は思います)

愛し方、認め方がわからなかったと言っていいかもしれません。

恐らくはその苦しさの手近な逃げ場として、周囲に溢れるほどあるドラッグが機能してしまった。

母親であるにもかかわらず、我が子を愛せていないかもしれない、という想いは、恐らくかなりの苦しみであったことでしょう。

さらに彼女には経済的困難がついてまわる。

その結果、母親は『醜い子だね』と『アヒルの子』を罵り、シャロンの自尊心は奪われ、傷ついていく。

彼女は悪人だったのでしょうか?

決してそうではないでしょう。

母親として経済的自立を獲得しながらも十全に愛を与え、かつ、自分の常識とは離れた子を愛することができる人間だけがこの世のスタンダードでしょうか?

そうでなければ、悪い母親なのでしょうか?

僕はそうは思いません。

母親も弱いただの人間です。

そしてそのことをシャロンは(頭では)理解しているからこそ、母親の懺悔を涙とともに受け入れるわけです。

親に愛されなかった子供の心理は複雑です。

許せない、という気持ちと同時に親を恨みたくない、と心から願う。

そして、親の愛の欠損をどこかでいつも『何かの間違いだ、ボタンの掛け違いなだけだ』と思おうとする。許したいという感情と同じだけ許せない、という怒りが沸く。

シャロンは物語の終盤で、母親の懺悔を受け入れる強さをみせます。

そのことにより、シャロンのアイデンティティは変化します。

母親への許しをへて、擬態であるブラックから本来の自分であったリトルへと回帰するために一歩前進し、もう一人の自分を傷つけた(しかしどうしても愛しい)ケヴィンと向き合う覚悟を獲得するのです。

シャロンが破れる瞬間

前回記事でこの作品を観た『当初の』不満として、シャロンが困難に立ち向かわないことへの苛立ちがあったと書きました。

しかし、それはこの作品のポイントではありません。

この作品のポイントは『闘いが破れる瞬間』を描くことにこそあるのです。

それはどういうことでしょうか?

シャロン編で、シャロンはケヴィン含めクラスメイトにぼこぼこにされ、傷つき、そしてついに立ち上がります。

元々シャロンはリトル時代にもケヴィンに言われていた通り、『タフ』であったし、その『タフ』さを、周囲の人間に見せることができない人間では決してありませんでした。

ただそこまでする必要性を感じていなかったわけです。

あるいは傷つけられること自体は我慢することができた。

しかし、自分を傷つける『道具』として『愛するケヴィン』を利用されたことを許すことはできなかった。

シャロンはそのことについに『キレる』わけです。

弁護士に『知らないくせに』と呟くシーンは象徴的です。

弁護士は何を『知らない』のでしょうか?

シャロンは、自分を殴ったことでケヴィンが傷ついていることを知っているのです。

シャロンにとってケヴィンは加害者ではないのです。シャロンにとって、ケヴィンは被害者なのです。

シャロンは自分を傷つけられることには、『タフ』に耐えることができた。

しかし、愛するケヴィンを傷つけられたことには我慢ならなかった。(自分がこっぴどく殴られたにも関わらず。)

青いシャツの意味と叩きのめされる本来の自分

そして、シャロンは『青いシャツ(ブルー)』を着て、自分の魂に真っ直ぐに向き合う。(この作品は一貫して『月のような青』を、どの色にもまだ染まらないシャロンそのものの色として扱っています)

闘いを挑む。

そして、ここが非常に重要なポイントなのですが、この時、『最終的に敗れたのはシャロン』なわけです。

多数派(マジョリティ)は、殴る蹴るといった暴力を集団の中で匿名的に振るいまくり、あげく逃げおおせる。

少数派(マイノリティ)であるシャロンは、自分自身の看板を背負って戦うしかなく、逃げることもできない。

青いシャツを着たシャロンは教室で怒りの一撃を見舞う。

そして、彼の抗議は一瞬にして『周囲の多数派によって公共の場で取り押さえられる』。

彼の尊厳と愛は多数派の匿名的攻撃によって決定的に破壊されながらも、それへの反撃はほんの一瞬、一撃に留まり、それ以上は許されず、そして最終的には取り押さえられ、抑圧される。

シャロンは『シャロン=自分自身』であろうとする闘いはめちゃくちゃに破壊され、敗れさるのです。

ムーンライトは、こうした『少数派が破れる瞬間』を描くわけです。

ムーンライトは決して闘わない映画ではなかった。

『闘いに破れざるを得ない瞬間』を、怒りではなく『静謐さ』によって描いた映画なのです。

そしてその敗れ去る瞬間までのシャロンの心の動きを想像すると僕は今もたまらなく悲しくなると同時に、ラストシーン、リトルとなって安らぐ姿に、僕は人としての魂の美しさ感じ、感動するのです。

素晴らしいポスター

最後にポスターについて。

いやー、、、素晴らしいですね!

リトル少年がシャロンになり傷を受け、ステレオタイプな擬態をするブラックへと一つながりに顔を映される。

その魂と社会的な立場の変遷を描きつつも、その悲しく内気な目は変わらない。

ポスターだけでひとつの物語が成り立つ、素晴らしい出来栄えだと思います。